Texto elaborado a partir das intervenções efectuadas no Colóquio «Os Comunistas em Portugal 1921-2008» (8 de Nov.) e no «Congresso Karl Marx» (15 de Nov.).

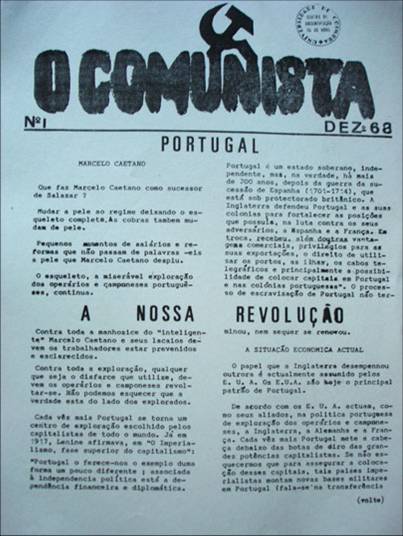

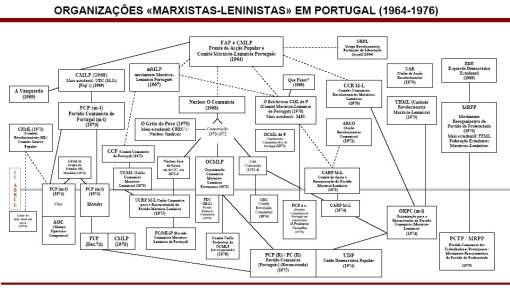

1. Os partidos e organizações da esquerda radical maoísta fazem parte de um fenómeno que se produziu ao mesmo tempo em partes significativas do globo, e que se filia, de maneira mais imediata, nos impactos provocados pelo conflito sino-soviético e pela revolução cultural chinesa. Apesar de provenientes do mesmo contexto territorial e político, estes dois acontecimentos provocaram diferentes ondas de choque. Na verdade, enquanto a dissenção entre a União Soviética e a China, ocorrida nos alvores da década de sessenta, alimentou cisões no interior dos PCs tradicionais (foi isso que aconteceu também em Portugal, com a ruptura inaugural de Francisco Martins Rodrigues, em 1963-64)[1], a revolução cultural chinesa, iniciada em 1966, teve sobretudo expressão nos meios juvenis radicais, junto de sectores que, em regra, nunca militaram nos PCs pró-soviéticos e que, apesar do discurso ferreamente leninista, mantinham proximidades de fundo com o activismo voluntarista de um certo anarquismo histórico.

2. A extrema-esquerda m-l caracterizou-se, desde logo, pela introdução de um estilo diferente de confrontação com o poder, fenómeno particularmente visível nos meios estudantis. Em Portugal, e a partir de finais da década de sessenta, o discurso de reivindicação pedagógica, proposto pelo PCP, foi sendo substituído pelas diferentes versões do activismo maoísta, também elas conflituantes entre si. O PCP (m-l) – através da sua estrutura estudantil, a UEC (m-l) – propunha a contestação dos métodos e dos conteúdos do ensino, procurando criar um ambiente de irrequietação que arrastasse o «estudante médio». Particularmente influente nos liceus de Lisboa, nas Faculdade de Ciências e no Instituto Superior Técnico, esta corrente era considerada pouco ousada pelos outros grupos, o que se explica em parte pela teoria que defendiam, nos inícios da década de setenta, acerca da existência de um período de «refluxo» no movimento estudantil, evitando processos que levassem à radicalização das camadas estudantis.[2]

Por seu turno, o MRPP (Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado), foi em Lisboa o grupo que mais se distinguiu na adopção desta postura radical e voluntarista. Proveniente da EDE (Esquerda Democrática Estudantil), o grupo foi fundado em Setembro de 1970, caracterizando-se por uma feroz hostilidade relativamente ao PCP, chegando mesmo a acusar militantes comunistas de cumplicidade no assassinato do seu militante Ribeiro dos Santos, em Outubro de 1972. A restante extrema-esquerda também não era poupada, recebendo o epíteto de «confraria neo-revisionista».[3]

Por seu turno, o MRPP (Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado), foi em Lisboa o grupo que mais se distinguiu na adopção desta postura radical e voluntarista. Proveniente da EDE (Esquerda Democrática Estudantil), o grupo foi fundado em Setembro de 1970, caracterizando-se por uma feroz hostilidade relativamente ao PCP, chegando mesmo a acusar militantes comunistas de cumplicidade no assassinato do seu militante Ribeiro dos Santos, em Outubro de 1972. A restante extrema-esquerda também não era poupada, recebendo o epíteto de «confraria neo-revisionista».[3]

Diga-se, contudo, que a sectarização do MRPP foi gradual. Nos primeiros tempos, alguns dos elementos do CCR(m-l) (Comités Comunistas Revolucionários Marxistas-Leninistas) – particularmente forte no Instituto Superior Técnico – terão estado em reuniões da FEML (Federação de Estudantes Marxistas-Leninistas), organização estudantil do MRPP, e existem contactos igualmente com o nortenho O Grito do Povo. A própria leitura do PCP sofreu mudanças: no primeiro (e único) número de Bandeira Vermelha, considera-se que o PCP se encontra dominado «por uma fracção da burguesia que trai e paralisa a luta da classe operária e dos explorados», ao mesmo tempo que se diz que a FAP, «apesar da sua degenerescência prática», elaborou um património teórico que veio abrir «o caminho da acção revolucionária contra o oportunismo».[4] A expressão «reorganizativo» indiciava também a essa inscrição no movimento marxista-leninista. Rapidamente, porém, o MRPP abandona essa posição, criticando tanto o PCP como a extrema-esquerda e considerando que nunca houve em Portugal um partido verdadeiramente comunista.

3. Fora dos meios estudantis, o MRPP foi também dos grupos que mais conseguiu penetrar nos territórios operários, nomeadamente na margem sul e na zona de Vila Franca de Xira e Alverca. Outros colectivos tiveram também expressão operária localizada, como é o caso da URML (Unidade Revolucionária Marxista-Leninista), na margem sul, CCR(m-l), também na margem sul, e do CRML (Comité Revolucionário Marxista-Leninista), no Sindicato dos Químicos. Um grupo que viria a atingir uma considerável fixação em algumas zonas operárias do norte e centro do país foi O Grito do Povo (mais tarde OCMLP – Organização Comunista Marxista-Leninista Portuguesa – após a fusão com os núcleos O Comunista). Aqui operaram-se muitos processos de «proletarização» – a chamada «implantação» –, envolvendo sobretudo jovens estudantes que decidem efectuar um percurso de mobilidade social descendente de modo a poder trabalhar politicamente em locais onde estava o «sujeito revolucionário» – as fábricas.

Como acentua Marnix Dressen, uma das especificidades das sinofilias residiu precisamente na ideia de que uma «linha de massas» permite extrair ideias «justas», isto é, formulações apontando no sentido da revolução.[5] Todavia, descontando alguns exemplos localizados, a relação destas organizações – compostas por elementos de origem estudantil e intelectual – com os meios operários era, em regra, mais desejada do que efectiva. Pela sua própria «natureza de classe», a entrada de elementos operários nas organizações era facilitada. Como diz João Silva (CCR m-l):

«A integração dos operários na organização era muito mais rápida. Porque partíamos da seguinte ideia: o estudante tem uma consciência pequeno-burguesa e, portanto, mais facilmente é permeável às ideias da burguesia. O operário não; tem a sua condição de classe. Também pode ser contaminado pela ideologia pequeno-burguesa mas tem outro potencial que deriva da sua posição na produção. O seu potencial revolucionário é maior. Desde que ele manifeste consciência de classe e combatividade, entra. Podia não saber muito de marxismo, depois aprendia. Agora, aos estudantes, era exigido que soubessem aquilo tudo e tinham de dar provas de coragem: fazer pinturas, distribuir panfletos. Coisas que os fizessem correr riscos, desde que controlados, claro.»[6]

4. Por outro lado, a penetração de uma ambiência mais libertária proveniente do radicalismo sixtie fez com que muitas vezes se estabelecessem, por reacção, normas reguladoras muito fortes no campo de influência destas organizações. Apesar de associados, por vezes, a espaços de libertinagem e desregramento, os lugares e os modos de sociabilidade da esquerda m-l foram muitas vezes marcados por regras de comportamento estritas. Com frequência estas organizações estipulavam procedimentos de vigilância ideológica. Deste modo, a razão de um certo conservadorismo moral da extrema-esquerda encontra-se numa tentativa de identificação a todo o custo com as massas, evitando afugentá-las com comportamentos que poderiam ser considerados extravagantes, o que terá sido, aliás, uma das razões que ajuda a explicar a ausência do feminismo no ideário destes grupos.

No caso do MRPP, o próprio visual dos militantes – cabelo curto e vestuário alinhado – é frequentemente referido como um exemplo disso. Saldanha Sanches, figura destacada do colectivo durante a primeira metade da década de setenta, considera que este se caracterizava por uma «prática avançada» a que se sobrepunha «um discurso ainda moralista, ainda inspirado nos velhos valores estalinistas».[7] O acentuado moralismo terá, contudo, aparecido de maneira mais evidente na directiva «Pensar, Agir e Viver como Revolucionários», datada de Outono de 1972. Nesse documento, e após um caso de adultério entre militantes, o Comité Central (Comité Lenine) decide lançar uma campanha para «irradicar [sic] das nossas fileiras as manifestações de corrupção ideológica, moral e política».[8]

No caso do MRPP, o próprio visual dos militantes – cabelo curto e vestuário alinhado – é frequentemente referido como um exemplo disso. Saldanha Sanches, figura destacada do colectivo durante a primeira metade da década de setenta, considera que este se caracterizava por uma «prática avançada» a que se sobrepunha «um discurso ainda moralista, ainda inspirado nos velhos valores estalinistas».[7] O acentuado moralismo terá, contudo, aparecido de maneira mais evidente na directiva «Pensar, Agir e Viver como Revolucionários», datada de Outono de 1972. Nesse documento, e após um caso de adultério entre militantes, o Comité Central (Comité Lenine) decide lançar uma campanha para «irradicar [sic] das nossas fileiras as manifestações de corrupção ideológica, moral e política».[8]

5. A China constituiu-se, naturalmente, como a grande referência dos grupos m-l neste período. As leituras dessa realidade eram, em regra, estereotipadas e provenientes de fontes de propaganda, como o Pequim Informação, ou de intelectuais ocidentais que lá se deslocaram e que escreveram obras simpáticas relativamente a esse país (Maria Antonietta Macchiocchi, Charles Bettheleim, K.S.Carol, Júlia Kristeva, Alberto Moravia). A presença da China (e da luta asiática, em geral) fazia-se notar, por vezes, na própria propaganda anticolonial ou nos incentivos à revolução proletária onde acontecia aparecerem figuras com os olhos mais amendoados do que os de um ocidental. A revolução cultural, com o seu questionamento radical das estruturas hierárquicas e adopção de lógicas anti-intelectualistas, teve significativo impacto nestes grupos, nomeadamente no activismo voluntarista do MRPP e nas estratégias de proletarização estudantil levadas a cabo pela OCMLP.

Apesar de também ser considerada como um referencial teórico, a Albânia era menos evocada, pelo menos neste período. Sê-lo-ia mais à frente, já depois do 25 de Abril, pelo PC(R) e pela UDP, após o conflito entre albaneses e chineses. Na verdade, Francisco Martins Rodrigues, que visitou ambos os países em 1965, aponta diferenças significativas, quer ao nível da disponibilidade e interesse na discussão política, quer ao nível do modo como lhe foi dado a percepcionar o quotidiano das pessoas.[9] Jacinto Rodrigues, que visitou o país em 1965, numa delegação da FAP, recorda que não gostou do ambiente «congelado», apesar de encontrar atenuantes na tumultuosa história recente dos albaneses e no isolamento que o seu posicionamento anti-soviético acarretava.[10]

6. Ao contrário do PCP, por vezes cauteloso na abordagem explícita do tema, os grupos m-l colocaram a guerra colonial no cimo da agenda reivindicativa. Quase todos os grupos tinham estruturas criadas propositadamente para o combate anticolonial. O CRML confundia-se mesmo com os Comités Guerra Popular, presentes em algumas escolas de Lisboa, e que eram a sua única face visível, resultado deste grupo entender a guerra colonial como «a contradição principal na formação social portuguesa».[11] Durante estes primeiros anos da década de setenta, emergem variados Comités de Luta Anti-Colonial, impulsionados por militantes de diversos grupos m-l, mas contando com uma forte componente informal e descentralizada. Para além destas estruturas, assentes no meio estudantil, e que eram aquelas que desenvolviam um activismo mais aguerrido e ruidoso, as diferentes organizações maoístas criaram ainda organizações, em regra exíguas, nos quartéis e em alguns focos operários.

Aconselhando a deserção (com armas, se possível), os maoístas distanciavam-se da proposta de ir para a frente de combate, que o PCP defendia para os seus militantes. O posicionamento perante a guerra colonial – desertar ou manter-se no exército – terá sido, muitas vezes, crucial quanto à escolha do campo político. Repare-se na forma como Hélder Costa, um dos principais dirigentes de O Comunista e da OCMLP, relata em entrevista o seu confronto com esta questão:

«Os gajos andaram um ano e tal atrás de mim. Eu depois fui de férias, e quando voltei encontrei o gajo e disse: “é pá, quero entrar. Estive a ver, a ler umas coisas, e como isso é uma decisão para a vida…”. “P’ra vida?”, diz ele. E eu disse: “é pá, é, um gajo que escolhe, é para isso”. O gajo ficou muito impressionado e eu logo: guerra colonial. “É pá, temos de ir e tal”, responde o gajo. Então mas porquê? Porra, eu tenho lá os meus camaradas e depois como é que é? A gente encontra-se no mato e tal, ó pá, viva a Prá-Kys-Tão! Não dá (risos). O gajo começa a olhar para mim: “ah, tem de ser, para fazer a guerra mais humana”. É pá, estamos enganados, não há problema nenhum, mas não entro. Foi assim, foi simples. Para mim era uma questão chave.»[12]

Para o PCP (m-l) [Partido Comunista de Portugal (marxista-leninista)], a deserção, considerada «um mal menor».[13] No entanto, esta não era uma prática estimulada de maneira uniforme. Há a assinalar a posição dissonante da URML (Unidade Revolucionária Marxista-Leninista), para quem a deserção representava uma «atitude individualista e oportunista» que conduzia «necessariamente à perda de elementos com os quais a Revolução Proletária poderia contar».[14]

Registe-se ainda o facto de alguns grupos vedarem, sempre que possível, a deserção aos militantes mais responsáveis, optando pela sua permanência no interior em situação de clandestinidade. Vidaúl Ferreira, um dos fundadores do MRPP, afirma:

«Uma pessoa como eu não ia para França. Certas pessoas nossas que desertavam da guerra, sim. Agora, se eu fosse, íamos todos. Uma das críticas que fazíamos ao PCP era precisamente essa: “Então o Cunhal dirige o PCP e está em Paris, na Rússia, etc.” Para nós era importante estar cá.»[15]

Na emigração política, designadamente em França, a extrema-esquerda m-l foi animando jornais como Ergue-te e Luta (1972-3), A Voz do Povo (1968-75), O Salto (1970-4), O Alarme! (1972-5), Alavanca (1972-4) ou A Voz do Desertor (1973), particularmente focados na denúncia do colonialismo e no apoio aos movimentos de libertação africanos. Muitos destes boletins, apesar de efémeros, contaram com a caução de importantes intelectuais franceses: François Chatelet dirigiu Les luttes de classe au Portugal e Jean-Paul Sartre aceitou colocar o seu nome nas páginas d’O Alarme!, em virtude das ligações entre a OCMLP, que editava o jornal, e a Gauche Proletariènne. Ao mesmo tempo, o trabalho cultural levado a cabo em associações de emigrantes, fomentando-se grupos de teatro, cursos de alfabetização ou convívios com música de intervenção, aprofundava a ligação entre o desertor e o emigrado económico, que constituía o grosso da comunidade lusa.[16] Note-se ainda o papel desempenhado pelos Comités de Desertores, activos em vários países da Europa, e particularmente animados pela OCMLP e pelo PCP(m-l).

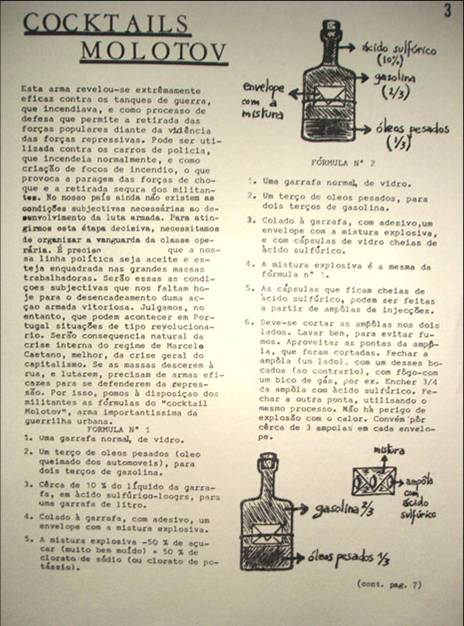

7. As práticas e os discursos provenientes da área m-l sustentaram-se em exercícios de legitimação da violência, vista, simultaneamente, como um modo de resistir à tirania e de alcançar o poder. A aproximação entre o marxismo e algumas práticas violentas produz-se também através de um certo imaginário difuso de teor terceiromundista, confiante na capacidade emancipatória dos populações colonizadas, e que se alimenta de elementos diversos, que iam desde a teoria do imperialismo de Lenine aos ensinamentos guerrilheiristas de Mao, Von Giap, Marighela ou Guevara. Para os grupos m-l, tratava-se, pois, não de condenar a violência da guerra, mas de mostrar que a iniquidade desta residia no seu carácter imperialista. «Guerra do povo à guerra colonial», palavra de ordem utilizada nas manifestações anticolonialistas de Fevereiro de 1973, servia precisamente para sintetizar essa ideia.

A ideia de revolução enquanto processo levado a cabo pelas massas populares armadas, guiadas por um partido disciplinado regido pelo centralismo democrático, aparecia naturalmente como um dogma indiscutível na produção teórica destes grupos. O modelo do «povo em armas» e a necessidade de um tipo de militante disciplinado e abnegado, na linha do que foi explicitado por Lenine em Que Fazer?, apareciam habitualmente na imprensa clandestina das organizações.

No entanto, a relação problemática que se foi estabelecendo com o fenómeno cubano permite matizar esta ideia e, simultaneamente, apontar a existência de outras lógicas de entender a violência neste campo político. Na verdade, logo no início da década de sessenta, Cuba foi motivo de afeição junto de alguns sectores, dentro e fora do PCP, que contestavam a política de alianças deste partido. Ainda antes do aparecimento da Revolução Popular, o órgão do CMLP, publicou-se em Argel o jornal Revolução Portuguesa, feito pelo Grupo Revolucionário Português de Libertação, onde estavam entre outros Carlos Lança e Patrícia McGowan Pinheiro. O grupo denotava algumas simpatias pela China – chegou a ter a colaboração de Viriato da Cruz, um dos primeiros maoístas africanos – mas os elogios mais frequentes iam precisamente para Cuba. A revista era aliás, produzida na Prensa Latina, a agência noticiosa daquele país em Argel, e onde trabalhava Carlos Lança. [17]

Dois depoimentos de fundadores do CMLP anotam também esta sedução por Cuba. Rui d’Espiney recorda que a questão da luta armada foi o principal motivo que o levou a afastar-se do PCP, afirmando que «havia um certo carinho pela revolução cubana… pela ideia que o regime não caía pacificamente».[18] Francisco Martins Rodrigues, então em ruptura com o PCP e em vias de criar a FAP e o CMLP, evocou a presença do apelo de Cuba «mesmo na base do partido», já que era uma inaudita «transformação revolucionária, a favor dos trabalhadores, que optava pela via armada», e que mostrava ser possível uma via insurreccional distante do anticomunismo putchista dos republicanos.[19]

Assim, ainda que defendendo a tese do «levantamento popular armado», nos primeiros tempos do maoísmo português (1964-1966) denota-se uma certa simpatia pela impaciência revolucionária cubana, e que viria a reaparecer no CMLP nos anos seguintes, dando azo a protestos internos, autocríticas e cisões. Os núcleos O Comunista, agrupando de forma federativa diferentes comités espalhados pela Europa, foram um dos colectivos no qual um certo imaginário guerrilheirista mais se expressou.

Na verdade, o PRP/BR (Partido Revolucionário do Proletariado/Brigadas Revolucionárias), inspirou-se num guerrilheirismo influenciado, entre outras, pela experiência cubana. Pouco tempo antes, em 1971, a ARCO (Acção Revolucionária Comunista), mostrara-se adepta das teorias de luta armada de Marighela, mas foi rapidamente desmantelada pela PIDE/DGS antes de desencadear qualquer acção. No entanto, no campo maoísta, a própria OCMLP chegou a assistir, nos inícios de 1974, a uma tentativa de imposição de uma linha guerrilheirista. A acção é assim descrita por José Queirós, um dos elementos da direcção que não alinhou na nova estratégia e que esteve, por isso, preso pelos militantes da facção emergente:

«Foi basicamente um conflito entre o que chamávamos uma “linha de massas” (ou, na linguagem da época, de “reconstrução do partido na luta de massas”) e uma linha guerrilheirista, que queria armar os Comités Operários e desencadear a violência… Só que nada disso era ainda assumido com muita clareza, e vinha embrulhado num discurso ideológico que misturava a fanfarronada radicalista com slogans inspirados na revolução cultural chinesa.»[20]

8. Tenham ou não cedido à «tentação da luta armada»,[21] os grupos maoístas portugueses foram marcados por um desejo de ruptura na qual a presença das armas era vista como um elemento necessário para o derrube da ditadura e para a instauração de uma sociedade sem classes. Por outro lado, e ao contrário do PCP, que se terá definido em torno de uma ideia de «identidade nacional»[22], estes colectivos colocaram o acento tónico no internacionalismo, patente nos artigos de revistas e jornais, no corpo dos comunicados ou nas palavras de ordem das manifestações. As próprias datas comemoradas pelos presos políticos são ilustrativas a este respeito. Assim, os «revisionistas» teriam comemorado, na cadeia de Peniche, o 5 de Outubro [de 1910, implantação da República], dia em que «a burguesia liberal triunfa sobre a monarquia» e o 1.º de Dezembro [de 1640], dia da restauração da independência, em que se dá «o triunfo da monarquia portuguesa sobre o domínio da monarquia espanhola». Por seu turno, os «marxistas-leninistas», entre outras datas, comemoraram o aniversário da Revolução Chinesa, da Revolução de Outubro, o início da luta armada em Angola, o centenário do nascimento de Lenine e prestaram homenagem a Ho Chi Minh no dia da sua morte.[23]

Cf. outro organigrama em: João Paulo Martins e Rui Loureiro (1980), «A extrema-esquerda em Portugal (1960-74). 1. Os marxistas-leninistas e os trotskistas», in História n.º17.

Para uma outra visão panorâmica deste ambiente m-l, cf. as entradas

«Extrema-Esquerda», «Maoísmo», «Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado (MRPP)», «Organização Comunista Marxista-Leninista Portuguesa (OCMLP)» e «Partido Comunista de Portugal (marxista-leninista) (PCP M-L)», todas da autoria de José Manuel Lopes Cordeiro, em: António Barreto e Maria Filomena Mónica (coord.) (2000), Dicionário de História de Portugal, vol.7, 8 e 9. Porto: Figueirinhas.

[1] Cf. José Pacheco Pereira (2008), ‘O Um Dividiu-se em Dois’. Origens e Enquadramento internacional dos movimentos pró-chineses e albaneses nos países ocidentais e em Portugal (1960-65). Lisboa: Alêtheia Editores.

[2] Cf. «Informe sobre a Actividade da União dos Estudantes Comunistas (Marxista-Leninista) pela Comissão Executiva da UEC(m-l)». V Congresso (reconstitutivo do Partido Comunista de Portugal (m-l), Edições do Partido, 1971.

[3] «Ribeiro dos Santos. O Povo jamais te esquecerá! Glória ao marxismo-leninismo-maoismo!», Comité Estrela Vermelha Ribeiro Santos (órgão central da FEML), 11 de Outubro de 1973.

[4] «Reorganizar o Partido Revolucionário do Proletariado», Bandeira Vermelha, n.º1, Dezembro de 1970.

[5] Marnix Dressen (1999), De lámphi à l´établi. Les étudiants maoïstes à l’usine (1967-1989). Paris: Belin, p.364.

[6] João Silva, entrevista concedida ao autor a 9 de Janeiro de 2008. Também Tomás Vasques recorda que entrou muito mais facilmente para o CRML devido ao seu «estatuto» de operário. Tomás Vasques, e-mail enviado ao autor, 7 de Novembro de 2007.

[7] José Manuel Fernandes e Teresa de Sousa (1998), «A Geração da Ruptura» (entrevistas a Mariano Gago, Pacheco Pereira, Saldanha Sanches e Alberto Martins), in Expresso (Revista), n.º809, 30-04-1988.

[8] MRPP, «Pensar, agir e viver como revolucionários», Outono de 1972, p.21.

[9] Francisco Martins Rodrigues, entrevista concedida ao autor a 29 de Janeiro de 2008.

[10] Jacinto Rodrigues, entrevista concedida ao autor a 24 de Outubro de 2007.

[11] «Editorial», Guerra Popular. Jornal dos Comités Guerra Popular, Junho de 1972, n.º4, p.1.

[12] Hélder Costa, entrevista concedida ao autor a 5 de Outubro de 2007.

[13] «Os Comunistas e a Questão Colonial: A Guerra Colonial e a Revolução Proletária», Estrela Vermelha, órgão teórico do Partido Comunista de Portugal (M-L), Outubro de 1972, n.º13, p.12.

[14] «A guerra colonial e a luta revolucionária no exército», Folha Comunista, s.d., n.º2 (especial), pp.2-3.

[15] Vidaúl Ferreira, entrevista concedida ao autor a 5 de Outubro de 2007.

[16] Cristina Clímaco (1992), La presse de l’émigration politique portugaise en France – analyse du journal O Salto. 1970-1974. Paris: Université de Paris VII, Mémoire de DEA.

[17] Patrícia McGowan Pinheiro (1998), Misérias do Exílio. Os últimos meses de Humberto Delgado. Lisboa: Contra-Regra.

[18] Rui d’Espiney, entrevista concedida ao autor a 1 de Julho de 2008.

[19] Francisco Martins Rodrigues, entrevista concedida ao autor a 29 de Janeiro de 2008.

[20] José Queirós, entrevista concedida ao autor a 7 de Fevereiro de 2008.

[21] Rui Bebiano (2005), «Contestação do regime e tentação da luta armada sob o marcelismo». Revista Portuguesa de História, n.º 37, pp. 65-104.

[22] José Neves (2008), Comunismo e Nacionalismo em Portugal. Política, Cultura e História no século XX. Lisboa: Tinta da China.

[23] As lutas dos revolucionários portugueses no interior das prisões. Grupo de Base «A Vanguarda» do Comité Marxista-Leninista Português (s.d.).

Segunda-feira, 24.Nov.2008 at 03:11:38

Bela intervenção, boa sintese do que foi a extrema esquerda maoista em Portugal.

Infelizmente não falas do papel das cooperativas e dos maoistas nas mesmas…

Joffre Justino

Segunda-feira, 24.Nov.2008 at 04:11:09

Sabe a pouco…mas dado que as comunicações não podiam exceder os 20 minutos, era difícil escrever mais. De qualquer modo, um contributo válido para a história (por fazer) do movimento ML (aqui e no estrangeiro). Aguardo a tese…

Segunda-feira, 24.Nov.2008 at 05:11:22

Não vislumbro erros nem imprecisões para além das obrigatórias face à dimensão da comunicação. Parece-me equilibrado e suficientemente abrangente da generalidade do movimento. Claro que qualquer um dos temas levantados são susceptíveis de desenvolvimento em si e no seu enquadramento, coisa que o Miguel virá certamente a fazer. Está bom. Até que emfim que, além das coisas do J.M. Cordeiro citadas na Bibliografia, se fazem coisas com rigor.

Segunda-feira, 24.Nov.2008 at 06:11:20

È UM BELO TRABALHO QUE GOSTARIA DE VER DESENVOLVIDO.

Segunda-feira, 24.Nov.2008 at 08:11:41

Repito a frase anterior de Manuela Juncal: «É um bom trabalho que gostava de ver desenvolvido». Sem atender em demasia ao papel das cooperativas – isso é um problema do meu amigo Joffre Justino. Por exemplo, um tema interessante a desenvolver: a relação, no quadro da organização m-l, entre o «apesar do discurso ferreamente leninista, mantinham proximidades de fundo com o activismo voluntarista de um certo anarquismo histórico», próprio do movimento estudantil e o activismo disciplinado e organizado dos sectores operários, onde as organizações m-l penetraram.É que, no dia a dia, desde a escolhas dos locais das reuniões, à condução das mesmas, desde a execução das tarefas ao laxismo face à polícia política, era um conflito permanente, submerso, mas permanente.Um abraço e venham mais desenvolvimentos.

Terça-feira, 25.Nov.2008 at 01:11:55

E, pegando no desejo expressado nos comentários anteriores, sugeria que o futuro desenvolvimento deste bom trabalho analisasse (sociologica e ideologicamente), porque tantas das pessoas que foram actores conhecidos dos grupos maoístas (e não só) se foram progressivamente (ou, até, subitamente) aproximando e (até se tornarem actores) de grupos políticos bem mais à direita.

Terça-feira, 25.Nov.2008 at 06:11:04

“Na verdade, apenas o PRP/BR (Partido Revolucionário do Proletariado/Brigadas Revolucionárias), fundado em 1973, se reclamou do guevarismo.”, Diz o texto. Um texto sobre o maoísmo…

Reclamar!

No Congresso de Argel, havia a Frente, as Brigadas Revolucionárias e os idos do interior e mais alguns emigrantes. Podiam as Brigadas ter alguma pulsão putschista , mas o seu alvo possível (e necessário) era a guerra. Podia haver na Frente uma certa marca de água putschista, mas a Frente ia “desaparecer”. As Brigadas dominaram o Congresso, mas o seu “negócio” era outro. E eram “autónomas”. Podiam, impantes, pensar que o PRP era uma excrescência de si mesmas. Não era o caso, naquela altura. E o guevarismo não é bem um putschismo.

Não reclamámos um foco revolucionário, alastrando para um além. Não aspirámos à multiplicação desses focos. Não quisemos um homem novo, nem procurámos o barro para o fazer. Havia aqui as nossa guerras que eram problema nosso. E do nosso Internacionalismo. E saíamos dum basismo da CDE, dum “vai à fava” (delicado) ao PCP, duma leitura ligeira da Rosa. Conselhos, massas trabalhadoras em armas, luta armada e outras, como suas catalisadoras, Revolução Socialista, a Revolução dos próprios trabalhadores, o Partido que não era o Dirigente, os trabalhadores no poder, o Partido sem promoção de signa, com votações secretas, com lugares responsáveis revogáveis a qualquer momento, a direcção no interior, etc.

Guevarismo, isto

Mas íamos para acabar a Frente e pormos o nosso PRP (BRs fora, autónomas) a alcançar os seus meios, a rádio, a sede, os dinheiros, os apoios e a protecção do poder argelino.

O Partido passou a existir e expulsámos o Manuel Alegre e o Piteira. Expulsámo-los de coisa alguma. Eles não tinham aderido ao Partido e a Frente tinha sido “extinta” um pouco antes. Piteira foi impecável na passagem imediata, para o Partido, dos meios da Frente de que podia dispor. Simplesmente, as autoridades argelinas, mais tarde, foram gentis com todos os lados e tanto acolhiam o Piteira com o estatuto de dignitário como o Orlando Lindin Ramos que passava a ser o delegado em Argel do PRP.

Foi muito difícil constituir os órgãos de direcção do PRP. O pessoal disponível era pouco. E ficava diminuído com a ausência do Orlando em Argel. Esperávamos um golpe de estado, de tipo cesarista, que iria relançar a repressão, embora assumindo formas diferentes.. Orlando não queria voltar a ser preso. Quem quereria? Ficou em Argel. E falou em passar a andar disfarçado, com uma peruca, etc.

Se tu fosses vivo, Orlando, acabaria isto com um bom abraço para ti.

Quarta-feira, 26.Nov.2008 at 07:11:10

Aproveito para agradecer os comentários e as “expectativas” (e para registar a minha dívida a todos aqueles que têm acedido, com grande disponibilidade, a contar a sua história pessoal e colectiva…).

Como se percebe facilmente, a comunicação foi necessariamente breve e impressiva, deixando de fora uma série de temáticas que exigem desenvolvimento: a especificidade do “maoísmo” português; os contornos da crítica teórica ao PCP e a relação de proximidade/afastamento com este partido na prática dos grupos m-l; o papel dos comités de desertores e o modo como se fez (e não fez) a deserção; o papel da arte; a actuação nas cooperativas, nas associações de estudantes ou nas associações populares; as práticas da clandestinidade, a recepção bloqueada do imaginário radical-sixtie etc., etc., etc…

Mas escrevo essencialmente para responder ao comentário deixado pelo José Eduardo de Sousa: “se reclamou do guevarismo” é porventura uma expressão inadequada, já que de facto não encontro nenhuma referência explicita em documentos da organização (não os conheço de maneira exaustiva porque o grupo “cai fora” do meu campo de análise). Talvez “se inspirou num guerrilheirismo influenciado, entre outras, pela experiência cubana”, fique melhor (aproveito para substituir).

Num dos poucos textos exclusivamente dedicados às BR, Tereza Viegas fala de um compósito de ideologias onde se destacam influências de Rosa Luxemburgo, Pannekoek, Trostky e Che Guevara (Tereza Viegas, As Brigadas Revolucionárias. A resistência armada à ditadura (1970-1974), revista História, n.º19, Abril de 1996). [fazem falta depoimentos e trabalhos académicos sobre o grupo, não há dúvida]

A razão da referência (lateral) ao PRP/BR respeitava à defesa da “violência revolucionária” através de um processo assente na “conjugação da luta violenta de massas com a luta armada” (sendo que a segunda deveria impelir a primeira) (citações do Manifesto do PRP, Setembro de 1973). Esta seria uma prática diferenciadora relativamente aos maoísmos, apesar de alguns deles terem sido permeáveis a essa “tentação”.

Quarta-feira, 26.Nov.2008 at 10:11:29

Não conheço o texto de Teresa Viegas. E gostaria de o ter lido ou de o lembrar agora. Para ver como articula as Brigadas Revolucionárias com Trotsky e Pannekoek. O Che era um mito, uma nossa construção mobilizadora que afectava tudo e todos. Como, talvez, sem ofensa para o Che, o Estaline noutros tempos. Certamente que não se ficou isento, mas a questão é a de “reclamar” e não a de ser influenciado. Não dei conta que, naquele meio, fosse referido o Pannekoek . O Trotsky, sim, mas por uma certa simpatia como uma figura antiestalinista.

Este estalinismo parece-me ser a chave da questão. Melhor, a chave da questão será o que foi acontecendo a partir da linha política que o Partido Comunista Português seguia.

Há uma calendarização.

As Brigadas surgiram primeiro para fazerem aquilo que o Partido ia adiando ou recusando fazer. Isabel do Carmo sai do Partido pelo seu sectarismo, mas Carlos Antunes, pelo que se contava, porque não lhe “davam” a luta armada e quis ele próprio tratar disso. Ao mesmo tempo decorria um processo na CDE de Lisboa e que chamávamos CDE de esquerda. Uma parte dessa CDE de esquerda vai desembocar nas CBSs e, depois, no tempo, no PRP. Entretanto havia católicos que se mobilizavam connosco bem como com outros sectores políticos.

Um reparo, eu falo do PRP no seu começo e não no seu seguimento. Constituído em Setembro, meteu-se grandemente na casca, nos começos de Dezembro, devido à repressão. Depois. vem o 25 de Abril e uma outra história com muitas fases. Isso está aqui esquecido.

As Brigadas foram concebidas para fazer aquilo que o PCP não estava a fazer. A luta armada. E isso parece-me como que a sua matriz ideológica. Digamos, bastante esborratada. Sem me alargar mais, parece-me que são os outros afluentes e influentes do PRP que mais contribuíram para a sua afirmação inicial.

Pelo que julgo saber, constituíram as BRs iniciais alguns comunistas mais envelhecidos e experientes. Um Carlos Antunes militante e funcionário desde muito novo. Mas também um Artílio Baptista, um camarada de pseudónimo Duarte, se não estou em erro. Para exemplo. A que se reuniram desde elementos que podiam ser considerados Lumpen, até estudantes e intelectuais. E católicos e não católicos. E jovens, na maioria mulheres, julgo. Vejamos a época, para os jovens de então a violência seria “natural”. Maio de 68 tinha sido no dia anterior. Suportariam mal uma qualquer identificação ideológica. Havia ainda católicos radicalizados. E estávamos fartos, no momento, dos paninhos quentes do PCP. Pois e será isso: não haveria ismos iniciais. Não me parece. E até o nome do Partido o parece indicar.

Espero bem que apareçam os depoimentos e os trabalhos teóricos que faltam sobre o PRP-BR. E muito. Quem, dessa esfera, fizer a sua história, pode esta vir a tornar-se a História do PRP-BR.

Quinta-feira, 27.Nov.2008 at 12:11:35

Julgo que este comentário esclarece bem um certo número de aspectos relacionados com o PRP/BR.

Apenas um aditamento em termos cronológicos: as primeiras acções armadas foram feitas pela ARA (do PCP), não pelas BR’s.

Quinta-feira, 27.Nov.2008 at 03:11:32

Não me parece que o meu comentário seja assim esclarecedor, mas sou mau julgador de mim próprio e por isso, sem mais, sigo adiante. O que escrevo pode ser mais de interpretação do que de recordação. Posso estar enganado e inevitavelmente que o estarei nalgumas coisas que tenho escrito. Mas esse “poder” nunca tem passado para um “devo estar enganado”. Se passasse, eu nada diria.

Estive para escrever algo sobre essa antecedência das acções da ARA. Não o fiz um pouco por economia de espaço. De facto, a ARA começou muito antes, em Outubro de 1970. Por essa altura, ou melhor a partir da resolução tomada em tal sentido, passou a haver um empenhamento na luta armada. E vejam-se os nomes do PC ligados à ARA. Isso tem significado. E aconteceu até que, mesmo antes da primeira acção das BRs., em Novembro de 1971, a ARA tinha, sobretudo, conseguido fazer aquela prodigiosa acção de Tancos. Em Março de 1971.

A leitura da pagina 555 e da nota para que se é remetido do 7º volume (Fernando Rosas) da História de Portugal, de José Matoso, andará, na minha opinião, um tanto próxima da verdade. Cisão na Frente, esforço do PC para não ser ultrapassado pela esquerda.

Ao que penso, pelo que depois fui julgando saber, a primeira acção das BRs., a sua certidão de nascimento, deve-se a Carlos Antunes, seguramente o dirigente das Brigadas, ao Artílio Baptista e ao “João Grande”, de que a minha memória recusa sempre o verdadeiro nome.

Contava o Carlos Antunes – ficam pedidas desculpas pelas minhas falhas de memória, e para sempre o ficam – que, nessa operação, o Carlos Antunes tinha deixado ficar para traz, esquecida, a sua pistola e que o Velho Artílio o tinha obrigado a regressar para a trazer de volta. Talvez por isso, se é que se trata da mesma acção como julgo, é que, ainda narração de Carlos Antunes, o motorista que estava à espera no carro da fuga, com tal inesperada demora, não aguentou a tensão e foi-se embora. Não havendo carro à saída, tal os obrigou, para se afastarem, a uma corrida de uns 10 Kms.

É do maoísmo que o texto de Miguel Cardina e é para lá que se deve voltar.

Segunda-feira, 08.Dez.2008 at 04:12:34

Só agora tive ocasião de ler esta sua comunicação. Mas não posso deixar (mais uma vez)de o felicitar pelo trabalho de investigação que tem vindo a fazer e que tem constituído uma importante contribuição para o melhor conhecimento da luta desenvolvida, em particular na última década do fascismo, por sectores que nada tinham a ver com o PC.

Felicito-o também pelo artigo que recentemente publicou na RCCS sobre o movimento estudantil e a praxe.

Quinta-feira, 22.Out.2009 at 08:10:10

Por acaso e pelo facto de o nosso comum camarada e amigo Helder Costa estar em Fortaleza, onde resido há 10 anos, é que pesquisei acerca dele e tive a felicidade de deparar com este trabalho cronológico acerca do movimento maoista em Portugal, o qual está ligada à minha juventude, já que nesse período inicial, juntamente com o Helder Costa, Pedro Batista, Tino Flores, José Campos, etc, desenvolvemos as nossas atividades politicas contra a a Ditadura de Salazar e contra a Guerra Colonial Assassina. Foi muito bom recordar esses bons tempos da minha vida lutando pela melhoria das condições de vida do meu país e do seu povo. Um abraço cheio de fraternidade para toda a malta que esteve nesse barco de Luta pela Liberdade em Portugal.